AIを使えば、文章って本当に一瞬で仕上がるから便利ですよね。特に最近は、ChatGPTみたいなAIライティングツールが進化して、レポートや資料、ブログ記事まで幅広く使えるようになっています。でも、その便利さの裏には「バレるリスク」があることを知っておく必要があります。

AI文章は一貫性が強すぎたり、感情表現や個性が弱かったりするので、先生や上司には「いつもと違うな」と気づかれやすいんです。だからこそ、AIは「代わり」じゃなく「サポート役」として使うのが大切です。自分だけの体験談や感情を加えることで、文章に深みとオリジナリティが出ます。

また、文体を普段と合わせたり、言葉のクセを残したりする工夫もポイントです。便利さと自分らしさをうまく両立させれば、もっと心に響く文章が書けますよ。AIを上手に使いながら、あなたの思いを大切に伝えてくださいね!

なぜAI作文はバレるのか?原因を深掘りする

AIが作った文章って、ほんとにきれいで速くて、読みやすいですよね。大量のデータを学習してるから、スラスラと自然な文章を作るのが得意なんです。でも、便利さの裏にはちょっとした落とし穴もあるんですよ。実は、AIの文章には「パターン化」というクセがあって、どうしても同じようなリズムや言葉遣いになりがちなんです。

それに対して、人が書く文章には、その人だけのクセとか微妙な揺らぎがあって、読んだときに「なんかこの人らしいな」って感じられる温かみがあるんですよね。でもAIの文章は一貫性が強すぎて、逆に整いすぎてしまうから、「あれ?ちょっと機械っぽいかも?」と気づかれやすいんです。だからこそ、AIを使うときは自分の言葉や感情、ちょっとしたエピソードを混ぜていくことが大事なんです。そうするだけで、グッとあなたらしい文章に変わりますよ!

一方、AIの文章は一貫性が強くて整いすぎるので、「これ、ちょっと人工的かも?」と気づかれてしまうんです。さらに、AIはデータに基づいて文章を作るため、具体的なエピソードや細かい感情表現が弱く、どうしても表面的な印象を与えがちです。これらのポイントを見抜かれることで、「もしかしてAI使った?」と疑われる原因になります。

だからこそ、AIを使うときは自分らしい言葉を少し混ぜるのがコツなんです!

| バレる原因 | 詳細説明 |

|---|---|

| 言い回しの不自然さ | AI特有の文章は一貫性が強く、文体が単調になりやすい。人間らしい感情や揺れが少なく、違和感を持たれやすい。 |

| 内容の浅さ | 具体的な体験談や感情表現が乏しく、読み手に「薄い」と感じさせる。 |

| 文法や表現のクセ | 日本語として正しいが、教科書的すぎる表現が多く、個性が出にくい。 |

| 検出ツールの存在 | AI文章検出ツールが普及しており、文章の特徴を自動で分析される可能性がある。 |

| 過去の提出物との違い | これまでの文体と急に変わると、先生や上司に「おかしい」と思われる。 |

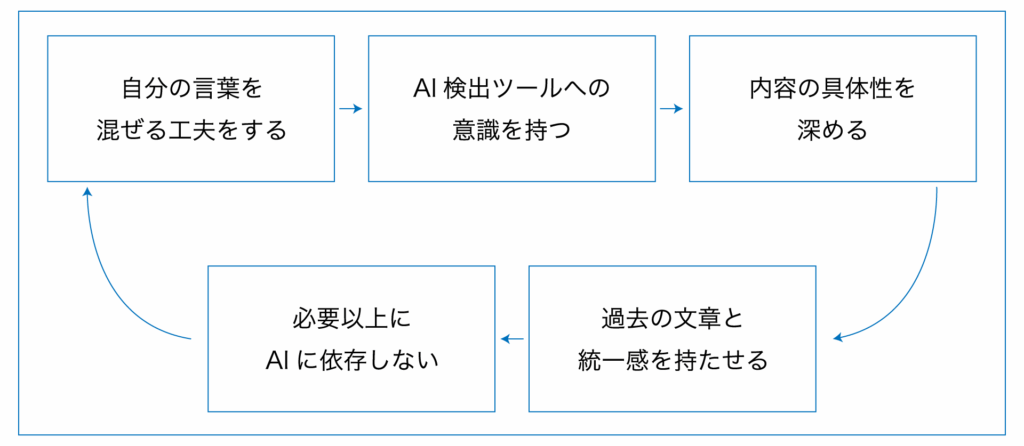

AI作文がバレないために意識すべき5つの解決策とは

ここからは、AI作文がバレないために意識すべき解決策や工夫を紹介します。以下の5つのポイントに分けて、それぞれ具体的に説明しますね。

1. 自分の言葉を混ぜる工夫をする

AIが作った文章って、本当に便利で「おお、これ使えるかも!」って思いますよね。でも、そのまま使うだけだと、どうしても自分らしさが薄くなってしまうんです。やっぱり一番大事なのは「あなたらしさ」をどう表現するかなんですよね。例えば、自分しか知らない体験談や、そのとき感じたリアルな気持ちを混ぜると、一気にオリジナリティが全面に出てきます。

読む人に「この文章、あの人っぽいな」って思ってもらえたら、それってすごく嬉しいことですよね。しかも、自分の言葉を加えることで文章に深みが出て、説得力もぐっと増し信頼感も苦割ることができます。そして、AIはあくまで補助ツールなので、「ベースを作ってもらう→自分らしく仕上げる」という使い方がベストです。ちょっとしたエピソードや自分らしい言葉を足すだけでも、全然印象が変わるわけです。

更に、便利さと自分らしさをうまくミックスして、もっと心に響く文章に仕上げてみてくださいね!

| 工夫のポイント | 具体的な内容 |

|---|---|

| 体験談の追加 | 自分だけの経験を書くことで文章に厚みが出る。例:「実際にやってみたら意外と大変だった」など。 |

| 感情表現の追加 | 喜怒哀楽を素直に入れると自然さが増す。例:「本当に嬉しかった」「正直、不安だった」など。 |

| 言い回しの調整 | 語尾や表現を自分の話し言葉に寄せると自然さがアップする。 |

2. 過去の文章と統一感を持たせる

AIを使って文章を作るときに意外と見落としがちなのが「文体の一貫性」です。急に文体が変わると、「あれ?なんかいつもと違うな」とすぐにバレてしまいます。特に、これまでの提出物や資料を読んでいる先生や上司は、普段の語彙や言い回しをちゃんと覚えているものです。

だからこそ、過去の文章と文体や語彙を合わせることが大事なんです。普段カジュアルな表現を使っているなら、AIが生成したきれいすぎる文章を少し崩したり、自分のよく使うフレーズを入れたりすると、グッと自然になりますよ。逆に、フォーマルな文体を使っているなら、それに合わせてAI文章を整えると違和感がなくなります。

AIは便利なツールですが、最後の「人間らしさ」をプラスするのは自分にしかできない部分です。ちょっとした工夫で「自分らしい」仕上がりにできるので、ぜひ意識してみてください!

| チェックポイント | 解説 |

|---|---|

| 語彙の一貫性 | これまで使ってきた単語や言い回しを意識して使うと自然さが保てる。 |

| 文体の安定感 | 過去の文章と似たリズム・長さにすると怪しまれにくい。 |

| 書き癖の再現 | 特有のクセ(句読点の使い方、改行のタイミングなど)を再現するとさらに自然。 |

3. AI検出ツールへの意識を持つ

AIが作った文章を「これならバレないだろう」と思ってそのまま提出するのは、ちょっと危険かもしれません。実は、AIが生成した文章を見抜くための専用ツールが存在しているんです。そして最近では、学校の先生や会社の上司がこのツールを使って、提出された文章がAIによるものかどうかをチェックしているケースもあります。

AI文章は特徴的なパターンや表現のクセがあるので、専門のツールを使えば意外と簡単に検出できちゃうんですよね。だからこそ、AIを使うときは「バレるリスクがある」という前提で活用するのが大切です。また、ただ便利さだけを頼るのではなく、自分の言葉や体験談をしっかり混ぜて、オリジナリティを保つことがポイントです。AIはあくまで補助的な役割と考えて、最後の仕上げは自分の手でやる意識を持つと保つことができます。

事前にリスクを理解しておけば、安心して使えますよ!

| 検出方法 | 説明 |

|---|---|

| 機械学習による分析 | 文体や言葉のパターンからAI文章を高確率で特定できる仕組み。 |

| テキスト類似度の比較 | 過去の文章との違いを自動で検出する機能がある。 |

| オープンソースツール | 無料で使えるAI検出ツールがネット上に多数存在する。 |

4. 内容の具体性を深める

内容が浅いと見破られやすいです。具体的な事例や数字、データを入れることで、文章の信頼性と深みが格段にアップすることでしょう。

| 具体性を高める方法 | 説明 |

|---|---|

| 具体例の挿入 | 「例えば」「実際に」などの接続詞を使い、体験談や具体的な場面を描写する。 |

| データや数字の利用 | 数字を入れると客観性が強まり、信頼性が増す。 |

| 引用や参考情報 | 信頼できる資料を軽く触れると説得力が上がる。 |

5. 必要以上にAIに依存しない

AIは便利ですが、全てを任せると危険です。文章の土台として活用しつつ、自分で最後まで仕上げる意識が大切になってきます。

| 注意点 | 解説 |

|---|---|

| 全文丸写しを避ける | AI文章を参考にし、必ず自分で書き直す。 |

| 修正の手間を惜しまない | 時間がかかっても、自分の視点を加えることで完成度が上がる。 |

| バランス感覚 | AIと自分の力をうまく使い分ける意識を持つ。 |

まとめ

AIを使うことって、決して悪いことじゃないんです。むしろ、文章作成のヒントをくれたり、考えを整理したり、時間を短縮できたりと、めちゃくちゃ便利なツールです。でも、どんなに便利でも、一番大事なのは「自分の考えや感情をどう表現するか」ということなんですよ。

AIに全部任せるのではなく、自分の思いをちゃんと文章に込めることで、もっと魅力的で心に響く文章になります。文体の不自然さや内容の浅さ、過去の文章との一貫性の欠如などが原因で、AI作文は先生や上司にバレやすいと言われています。でも、ちょっとした工夫や意識を変えるだけで、自然でオリジナルな文章に仕上げることは全然可能ということです。

これから文章を書くときは、AIを「補助ツール」として賢く使いながら、あなたらしい言葉でしっかり表現してみてください。きっと、その文章は誰かの心にちゃんと届きますよ!